6月22日,科技部和财政部联合下发了《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》,明确表明我国将打造国家重点实验室“升级版”,保持国家重点实验室的创新性、先进性和引领性,其中,文件中多次提到了仪器设备。企业国家重点实验室的建设也会进一步提高仪器仪表企业的研发能力。

预计到2025年,国家重点实验室体系全面建成,科研水平和国际影响力大幅跃升,仪器仪表行业也会因此受益。作为制造业的重要组成部分,仪器仪表企业也要抓住发展机会,通过研发提高核心技术,助力中国制造强国建设。

国家重点实验室的建设是开展基础研究、培育人才、加强学术交通以及具备先进科研装备的重要基地。但是与其他国家比,我国的实验室建设还存在着重大原创性成果缺乏、世界一流领军科学家不足、管理体制机制亟待深化等问题。

事实上,我国的仪器仪表行业经过多年的发展,已经成为了世界第二大制造国。但是同样也面临着核心技术严重不足的情况,此次企业国家重点实验室的建设也会进一步提高仪器仪表企业的研发能力。那么国家重点实验室建设升级版的到来,对仪器仪表行业有什么影响?

国家热点政策之下,仪器仪表行业也需紧随时政,把握时机,从而促进整个行业可持续化发展。为此,本期仪商网推出国家重点实验室系列报道专题,从政策解读、重点实验室现状介绍、前景分析以及对仪器仪表行业的影响等方面共同探讨国家重点实验室建设升级的热点问题。

国家重点实验室带头发展我国科技

创新与科技发展离不开实验室的发展。在我国,国家重点实验室作为国家科技创新体系的重要组成部分,是依托一级法人单位建设、具有相对独立的人事权和财务权的科研实体,作为国家科技创新体系的重要组成部分,是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科学家、开展高层次学术交流的重要基地,实验室实行”开放、流动、联合、竞争”的运行机制。

首先,国家重点实验室能够集聚和培养优秀创新团队,为科技创新提供人才基础和创新氛围;国家重点实验室将稳定、吸引和培养世界一流人才、积累雄厚的学科基础优势作为实验室发展的关键,为国家科技创新系统奠定了扎实的学科基础、储备了大量的优秀人才。

再者,国家重点实验室建设和发展受到了国家政府、教育界、产业界等各部门的共同支持,促进了科技与教育、科技与产业、科技与社会的有效结合,这对国家整体科技发展具有战略意义和深远影响。尤其重要的是,国家实验室在不断探索与实践的过程当中,所形成的各具特色的科研创新体制,包括宏观治理体制和实验室内部管理模式,积累了管理经验,营造了创新文化氛围,对国家整体科技创新起到了引领和示范作用,推动了国家科技创新体系的形成与发展,成为提升国家整体知识创新能力、参与国际科技竞争的制度保障。

最后,国家重点实验室不仅重视实验室自身的研究方向调整与科技创新效果,同时也充分利用科技创新的开放性、整合性、扩散性等特征,紧密地与大学、工业界以多种灵活方式在科研资金、科研成果、创新机制等许多方面达到互相借力、协同发展,起到高效配置、综合集成全社会科技创新资源的目标。前瞻认为,正是因为上述的原因,所以发展科技需要重点发展国家重点实验室,从而带动全社会科技发展。

我国国家重点实验室基本情况

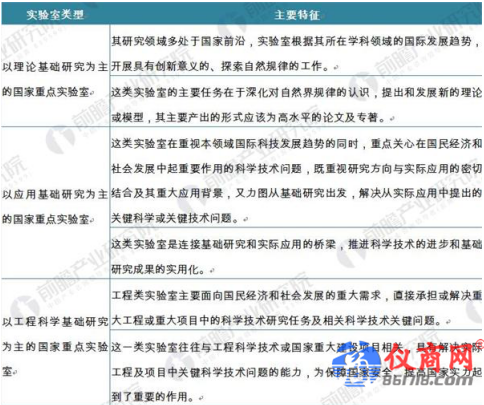

目前,中国国家重点实验室主要有三种类型,分别是:以基础研究为主的国家重点实验室、以应用基础研究为主的国家重点实验室、以工程科学基础研究为主的国家重点实验室。这三类实验室的主要特征如下:

图1:按研究内容分国家重点实验室类型与主要特征

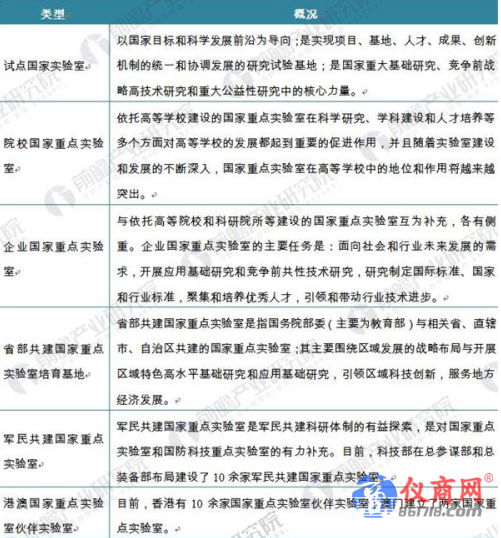

从建设模式来看,目前,国家重点实验室共有8种建设方式,分别为:单个研究机构建设、大学建设、转制院所、企业建设国家重点实验室以及由两个以上机构共建的重点实验室。

图2:按建设模式分国家重点实验室类型情况

从运作主体来看,国务院部门(行业)或地方省市科技管理部门是行政主管部门,实验室依托单位主要以中科院各研究所、重点大学为主体;此外还有建在企业(中央企业为主体)的企业国家重点实验室,其有利于促进企业成为技术创新主体、提升企业自主创新能力、提高企业核心竞争力。为进一步完善国家重点实验室体系建设,科技部通过省部共建的方式建设了一批省部共建国家重点实验室,以加强中央和地方的资源集成,加大创新驱动区域经济社会发展的力度。以运作主体分类的所有类型实验室汇总如下:

图3:按运作主体分国家重点实验室类型与概况

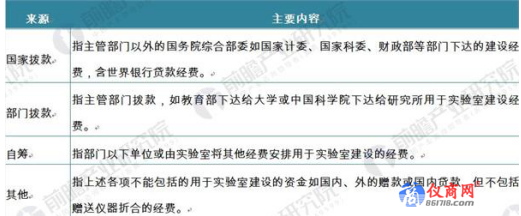

国家重点实验室的经费主要包括建设经费和科研经费,建设经费主要用于实验室土建、装修及购置仪器设备与更新改造,科研经费主要用来进行科学研究。我国国家重点实验室的建设经费主要来自四个方面:国家拨款,部门拨款,自筹及其他。可见,我国国家重点实验室的建设经费是通过多种渠道筹集而来的。

图4:国家重点实验室经费来源

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国国家重点实验室建设发展与运行管理模式创新分析报告》。